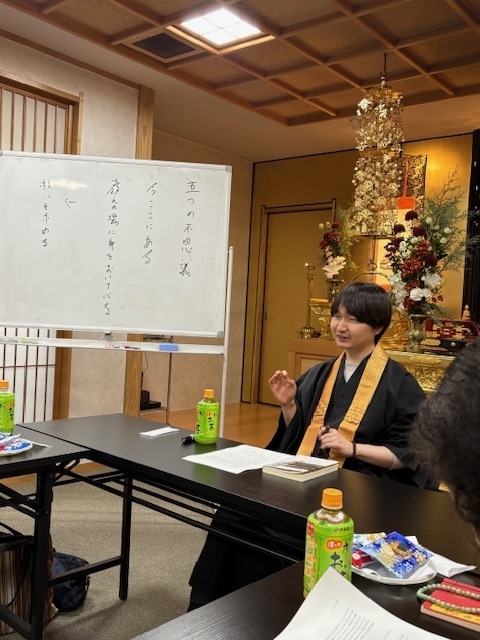

12月3日 『歎異抄』輪読会を開催しました

前回から第一条について輪読しておりますが、今回は特に「不思議」、「往生」、「摂取」についてそれぞれ三明氏の述べることを参考にしながら、自身に変壊ということが起こるということを考えました。

次回は1月7日(水)14時からの開催となります。お気軽にご参加ください。…

This author has not written his bio yet.

But we are proud to say that 名響寺 contributed 273 entries already.

前回から第一条について輪読しておりますが、今回は特に「不思議」、「往生」、「摂取」についてそれぞれ三明氏の述べることを参考にしながら、自身に変壊ということが起こるということを考えました。

次回は1月7日(水)14時からの開催となります。お気軽にご参加ください。…

今日の『御文』がちょうど「御正忌」(四帖目第六通)でしたので、そこに出てくる三箇条とともに、報恩ということについて、親鸞聖人の教えを聞くとはどのようなことなのかを確かめたました。

また、『一念多念文意』では、「次如弥勒」の箇所を見ました。そこでは、聖道門にて涅槃に入ろうとあゆむ弥勒菩薩と凡夫である真実信心の念仏者は等しいという不可思議なる感動が語られておりました。

次回は12月27日14時からの開催になりますが、15時前から仏具のおみがきを行いますのでお力添えを賜りたいと思っております。よろしくお願いいたします。…

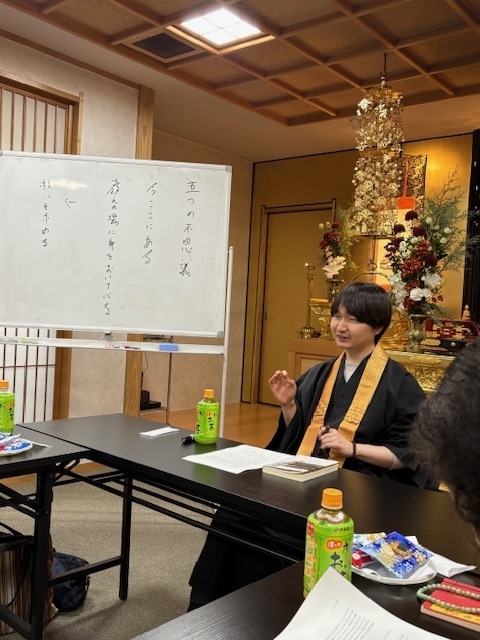

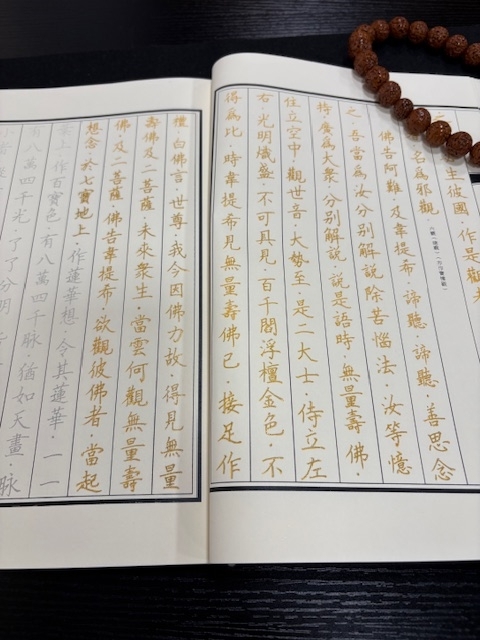

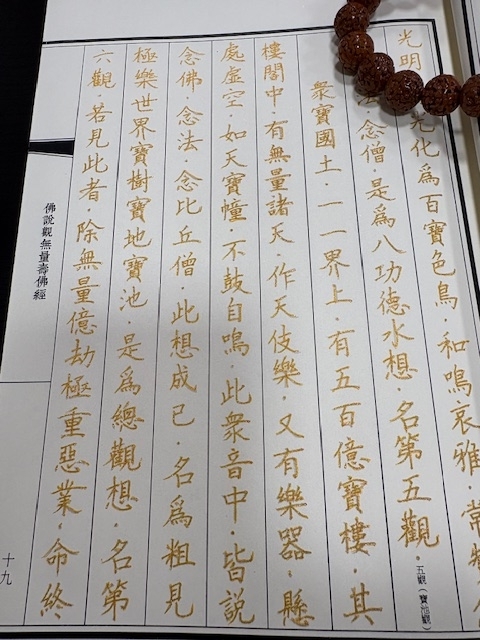

今回は第七華座観の最初の部分について見ました。特に「無量寿仏 住立空中」に着目し、この言葉が真宗の御本尊の姿の由来になっていることや、韋提希の獲三忍の時であるということを確かめました。

次回は12月8日(月)14時からの開催となりますので、お気軽にご参加ください。…

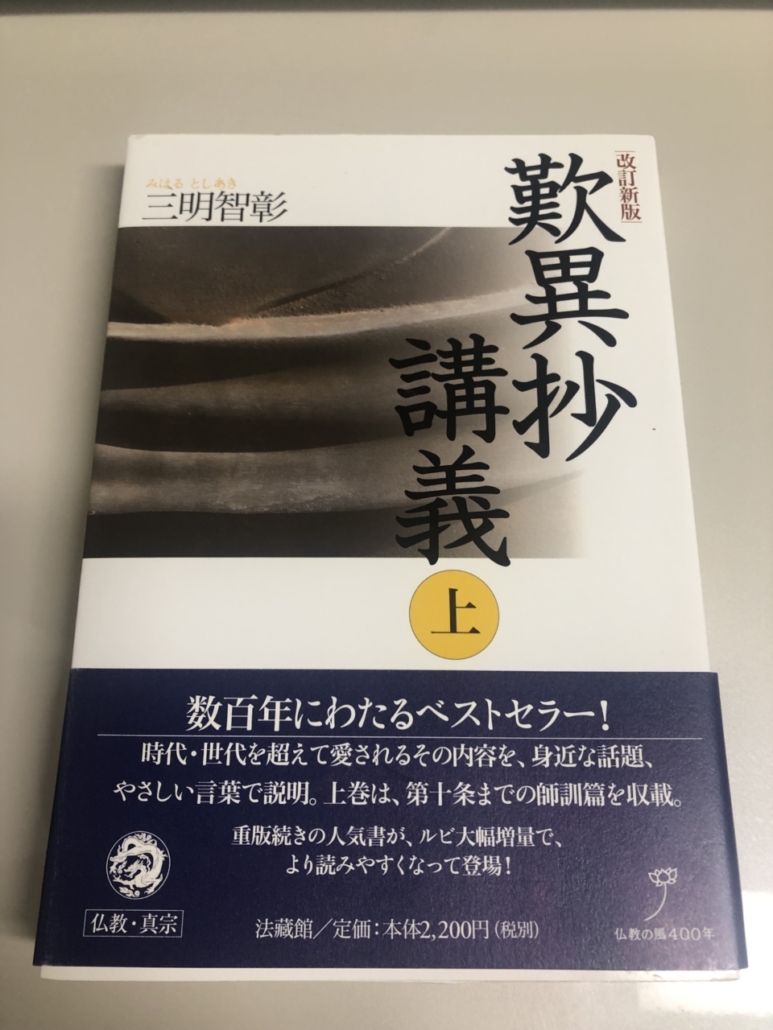

前回から三明智彰著『歎異抄講義 上巻』を読み始めました。今回は第一条の始めにある「弥陀の誓願」について語られる箇所について見ました。次回は「不思議」についてのところから読み進めていきたいと思います。

開催は12月3日(水)14時からを予定しておりますので、お気軽にご参加ください。…

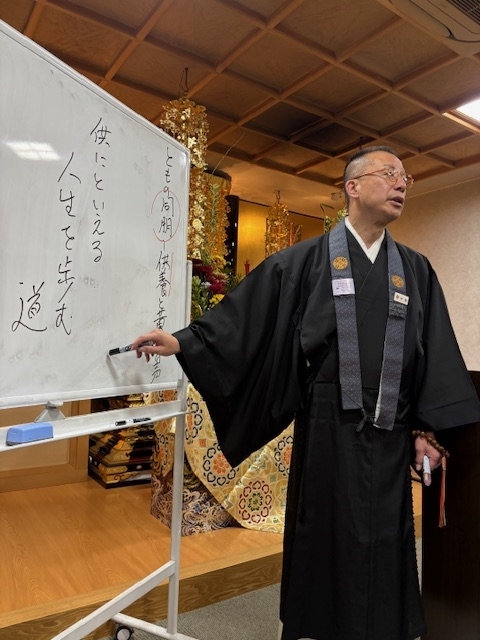

当日はお足元の悪い中、多くの方にお参りいただきましてありがとうございました。改めまして感謝申し上げます。

今年の報恩講は東京宗務出張所所長の中根慶滋氏よりご法話を頂戴いたしました。南無阿弥陀仏と念仏申すこと、そして念仏申すことによって開かれてくる世界について丁寧に確かめていただきました。ご法話を受け、私自身これからも名響寺に集う有縁の方々と共に、親鸞聖人が顕かにしてくださった教えを聞き、阿弥陀の願いに出遇っていく生活をあゆんでいきたいと思わせていただきました。…

今回から三明智彰著『歎異抄講義 上巻』の輪読を始めました。『歎異抄』の作者についてであったり、前序に語られる何故『歎異抄』が書かれたのかを確かめました。これから『歎異抄』について改めて輪読していくにあたり、その作者が教えを受けた者の責任として後に続く者(今を生きる私たち)へかけた想いを受け取りながら読み進めていきたいと思います。

次回は11月5日(水)14時からの開催となりますので、是非ともご参加ください。…

今回は宝楼観と呼ばれる第六観について見ました。ここでは、浄土の楼閣には無量の天人がいることや、楽器が宙に浮かび、自ずと音が奏でられるというように描かれています。自ずと奏でられる音の響きは三宝を念ずと説かれるとあることは、先月見た宝池観で鳥の声が三宝を念ずることに通じています。仏、法、僧を念じることを欠いてお浄土の世界はないということでしょう。

次回は観想のなかでも特に大切な第七華座観について見ていきます。11月10日(月)14時からの開催を予定しておりますので、是非お気軽にご参加ください。…