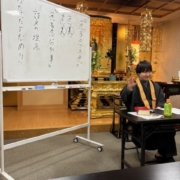

今日の『御文』は、三帖目の最後となる十三通目に語られる、念仏行者のすがたや生活について考えました。それは、念仏を申し阿弥陀仏と共に生きるという軸をもって世間のことも大切にしていくという営みであった。

『一念多念文意』については、しばらく触れていなかったので、改めて一念多念のそれぞれの義や、親鸞聖人が『一念多念文意』を著された背景、隆寛の『一念多念分別事』に挙げられている証文などについて見ました。次回から『一念多念文意』の本文に沿って親鸞聖人があきらかにしたかったことについて考えていきたいと思います。

次回は2月27日14時からとなりますので、是非お参りください。…