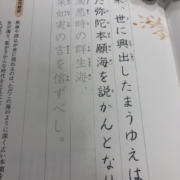

今回の『御文』は「人間五十年」と呼ばれます。人間五十年と聞くと歴史が好きな方は織田信長を思い出すのではないかと思います。織田信長が今川義元の軍勢を破った桶狭間の戦いや本能寺で焼き討ちに遭い最後に舞ったのが、幸若舞「敦盛」の「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻のごとくなり。一度生を得て滅せぬ者のあるべきか」という一節です。これはかつて平敦盛を手に賭けた熊谷直実が出家をする場面、つまり仏道を歩むと決心した場面なのです。「人間五十年」とありますが、これは寿命のことを言っているわけではありません。そうではなくて、人間の50年という時の長さは、仏の世界では一昼夜の長さということを言おうとしているのです。今、蓮如上人もこの『敦盛』の一節からこの御文を書かれたと思われます。このような無常という所に立っているのが仏弟子なのです。これは宗派関係なくそうなのです。無常という所に目覚めて、そこを離れずに生きていく者です。それなのに、蓮如上人から坊主たちをみると徒に時間を使い、真剣に仏道を歩んでいるようには見えなかったのでしょう。厳しく諫め、仏法のことは急げ急げと促して下さっているのです。

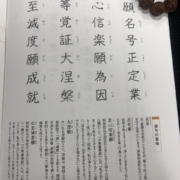

そして、『唯信鈔文意』では今回は前回出てきた「横超の信心」ということを、親鸞聖人が『大経』の言葉に触れてその領解を語るところを見ました。そこでは、世親菩薩がその信心を「願作仏心」と名付けているのだと。これはどういう心かというと、仏に成ろうと願う心であり、それは、そのまま全ての衆生をして迷いの大海を渡らせようとする心「度衆生心」であるのだと。この願作仏心はすなわち度衆生心だと言ったのは曇鸞大師なのですが、曇鸞大師はいずれの心も衆生が起こすものだと捉えています。しかし、親鸞聖人は、自分が起こしたものではなく、阿弥陀さんのはたらきによって起こった心なのだと教えて下さっています。

次回は、今回の最後に触れた「難信」という課題を改めて考えていきたいと思います。…